Samedi 1er octobre 2022, à l’espace 233 (CEC), se sont déroulées les 30e Rencontres Historiques de la ville d’Istres, organisées par les Amis du Vieil Istres.

Après l’accueil du public et le discours d’inauguration de Nicole Joulia, première adjointe, Michel METENIER, historien et président de l’association Mémoires de Gignac, a ouvert les débats sur le thème : Marseille sous le Premier Empire : à la recherche de Napoléon . En 1793, les Bonaparte de Corse s’enfuient de l’île de Beauté et passent par Marseille : Letizia (mère du futur Napoléon Ier) et une partie de sa progéniture y restent quatre ans. La réussite militaire du jeune Napoléon sortira le clan de la misère et de l’anonymat. Après le coup d’Etat (brumaire an VIII), Marseille, à l’image du pays, est aux ordres du Premier Consul : l’ordre est rétabli, les masses de granit s’imposent (préfet, lycée, concordat…). Les Marseillais n’ont pas la parole car la vie politique est muselée. La bourgeoisie est elle aussi mécontente, la guerre n’étant jamais favorable au commerce. Le blocus continental a engendré une catastrophe pour le port. Après 1810, on voit même des distributions de pain, de viande et de soupe populaire. La chute de l’Empire est ensuite accueillie dans une joie véritable. Marseille va alors connaître une première transformation urbaine, des bâtiments sont bâtis et des espaces sont aménagés … Michel Metenier nous a alors fait visiter le centre-ville de cette époque.

Les quatre conférenciers sont fins prêts. De gauche à droite : Caroline Pane, Christian Giroussens, Michel Metenier et Nicole Bonsignori.

Docteur en Histoire des Universités Aix-Marseille et Bologne, Caroline PANE a enchainé sur le thème : La Casa d’Italia : les Italiens et le fascisme italien à Marseille. La cité phocéenne est historiquement marquée par la Grande émigration italienne de la fin du XIXe siècle. Une période assez connue sauf celle qui concerne les années sombres du fascisme, de l’entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale. Le régime de Mussolini a pourtant porté une attention toute particulière aux Italiens à l’étranger ( gli italiani all’estero ) selon la terminologie fasciste. Plus de 100 000 Italiens résidant à Marseille constituaient alors un levier stratégique pour l’exportation de l’idéologie fasciste et les ambitions impériales de Mussolini.

En 1936, le régime entreprend l’édification d’un vaste complexe architectural : la Casa d’Italia. Cette Maison d’Italie va devenir jusqu’à la fin de la guerre le théâtre du Culte du littorio, la religion civique du fascisme, dont elle va afficher les emblèmes. Tous les Italiens émigrés à Marseille ne fréquentaient pas la Casa certes mais sa dimension physique et symbolique n’était pas négligeable, d’autant plus qu’elle accueillait également le siège du Consulat et les écoles italiennes. Aujourd’hui, les fresques et les motifs fascistes ont été effacés mais les murs de la Casa sont toujours debout. Le Consulat a conservé ses bureaux et le siège du parti fasciste a laissé la place, dans l’après-guerre, au nouvel Institut culturel italien. C’est lui qui fait aujourd’hui vivre et résonner cet espace aux sons et couleurs de l’Italie.

Repas de midi au restaurant La Terrasse du CEC.

Après le repas, Christian GIROUSSENS , ingénieur et membre des AVI, a inauguré l’après-midi avec une conférence titrée : Les records aéronautiques de vitesse de Sadi-Lecointe et Bonnet, les hommes les plus rapides du monde (Istres, 1923-1925)..

Entre le premier vol contrôlé des frères Wright en 1903 aux Etats-Unis et la Première Guerre mondiale, l’aviation a connu de longs balbutiements. La France s’est très vite hissée à la pointe du progrès. Alors qu’en 1907 Farman réalise le premier vol de plus d’une minute sur le continent sur 1 km de distance, un an plus tard, les records de durée et de distance sont portés à 29 minutes sur 24 km. L’émulation sportive accélère les innovations techniques. En 1913 le record de vitesse est détenu par Jules Védrines, à 200 km/h. La Guerre de 1914-1918 a freiné la course aux records et laissé sa place à l’aviation militaire. Une école de pilotage d’Istres est alors créée en 1917 dans la plaine de la Crau pour fournir les équipages à la nouvelle arme.

La paix revenue, la course aux records a aussitôt repris. Les nations rivalisent en permanence pour améliorer les performances de leurs avions. Au début des années 20, pilotes et constructeurs français tiennent encore le haut du pavé. Entre 1919 et 1922, pas moins de 7 records du monde de vitesse sont successivement établis par Joseph Sadi-Lecointe sur avion Nieuport, jusqu’à atteindre 342 km/h en septembre 1922. Mais dès le mois suivant, le record est pris par un pilote américain. Sadi-Lecointe décide alors d’aller à Istres, seul endroit en France où l’on dispose d’assez de place au sol en bon état pour prendre l’envol et pour l’atterrissage. Un choix heureux, car en février 1923, il porte le record de vitesse à 375 km/h. La même année, les Etats-Unis reprennent le record, jusqu’en décembre 1924 où, à Istres toujours, Florentin Bonnet le pousse à 448 km/h. Dans ce contexte, c’est tout naturellement la base d’Istres qui est retenue pour une course aéronautique internationale de vitesse financée par un mécène américain, soit la course Beaumont, disputée en 1924 et 1925. Celle-ci n’aura cependant guère de rayonnement, et se réduira à l’affrontement entre pilotes français, dont Sadi-Lecointe et Bonnet. C’est ainsi qu’il y a un siècle déjà, Istres fut le lieu incontournable des exploits des meilleurs pilotes et avions français de l’époque.

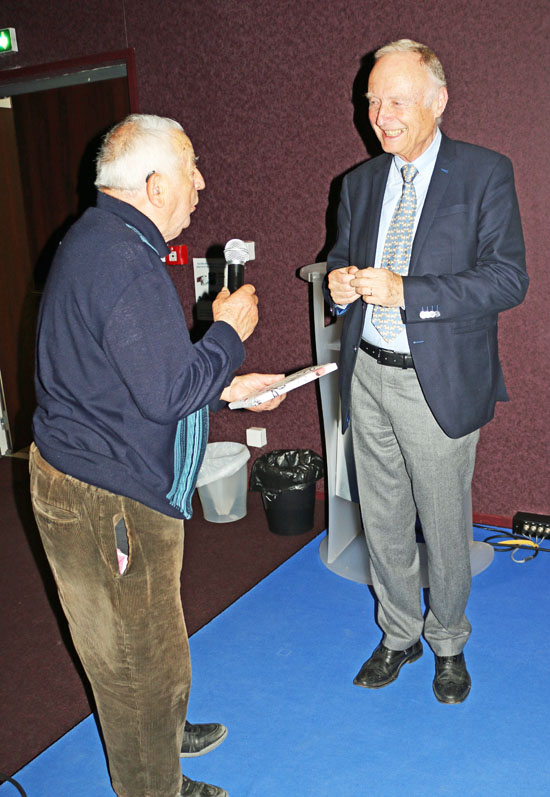

Membre des AVI, Robert Strozzi remet un cadeau à Christian Giroussens à la fin de sa conférence.

Nicole BONSIGNORI, pharmacienne de profession, historienne par goût, nous a ensuite présenté la dernière conférence des Rencontres Historiques 2022 : Sébastien le Prestre dit Vauban. Derrière les forteresses : l’homme .

Trois siècles ont passé depuis la mort de Vauban mais son souvenir est toujours présent dans de nombreuses villes de France. Un guerrier avant tout qui a mené 50 sièges victorieux, un bâtisseur qui a construit plus de 30 places neuves et en a fait restaurer plus d’une centaine. Nicole Bonsignori nous a fait découvrir la face cachée du célèbre architecte. Car, derrière la légende se cachait une personnalité fascinante, un homme aux multiples facettes et un immense humaniste, en avance sur son siècle. Et cela 50 ans avant les lumières et les grands philosophes. Vauban fut le défenseur des petites gens. Il connaissait leurs misères mais aussi la dignité de l’homme et la liberté d’opinion.

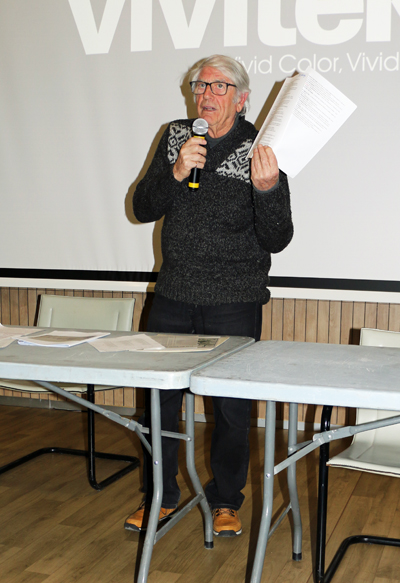

Les 30e Rencontres Historiques se sont d’abord poursuivies par une remise de médaille : René Giroussens, président d’honneur des Amis du Vieil Istres, a remis la médaille d’or de la jeunesse et des sports et de l’engagement associatif à Michel Yssert pour son activité dans diverses associations istréennes et notamment pour avoir organiser en 2015 l’inauguration de la voie ferrée de la Côte Bleue lors de son centenaire. Un vin d’honneur a ensuite clôturé les Rencontres Historiques 2022.

René Giroussens décore Michel Yssert, en présence de Yolande, son épouse.

Deux prochains rendez-vous sont prévus en novembre : suivre l’annonce sur la page d’accueil du site.